Queridos lectores:

Sigo en el paro. El estado de inactividad absoluta que esto conlleva puede ser difícil de administrar para alguien que, como yo, ha pasado los últimos cinco años en una perpetua vorágine de eventos, trabajos, titulaciones universitarias, vida social y, en general, desenfrenado dadaísmo en esferas internacionales. Luego eso se acabó, y todo era divertido los meses después del doctorado, cuando volví a España y poco más o menos deposité mis maletas en casa de mis padres para volver a salir de viaje a destinos aleatorios. Sin plazos. Sin planes.

Pero la realidad nos termina por alcanzar a todos, queridos lectores, incluso a mí. Después de tanto mochileo y tanto sorber cocos en una playa en Cancún, la vida adulta me reclamaba. Ya os narré hace poco mis descorazonadores pinitos en el mundo del desempleo en España. Desde entonces la cosa no se ha puesto mucho más emocionante que digamos. Hay poco desenfreno y muchas mañanas de Infojobs y pijama – que nada tienen que ver con esas “noches de peli y mantita” que le gustan a tantos chatos de los que me salen en el Tinder. Por cierto, recordadme que otro día os aturda con mis observaciones sobre cómo Tinder y Linkedin a veces se me parecen tanto tanto, que los confundo.

El caso es que las primeras semanas logré mantener los ánimos a flote. Recibía el email diario de las nuevas ofertas de empleo con la ilusión de quien recibe una misiva de un querido amigo que te narra sus aventuras desde lejanas tierras de maravilla. Pero pronto ver todas las mañanas los listados de ofertas para puestos de limpiadora autónoma con coche propio y certificado de discapacidad del 33%, jornada sin especificar, sueldo no disponible, empezó a atragantárseme. Me abrí perfiles, me inscribí en ofertas. Me llamaron para un par de entrevistas. Traté con personas de recursos humanos a las que sentí el impulso de abofetear con una copia de mi CV, y me resistí.

Incluso me llegaron a ofrecer un trabajo como teleoperadora, turnos rotativos de lunes a domingo, plus de nocturnidad. Me ganaron los comentarios que encontré en internet de antiguos empleados de la empresa, sobre todo este: “Si realmente te valoras como ser humano, abstente de entrar en este lugar.” En un arrebato de amor propio, rechacé el trabajo. Lo sé, qué ocurrencia, estando España como está, la crisis, que os pensáis los jóvenes de ahora que os lo van a dar todo hecho. Es que a veces me cuesta vivir de acuerdo a las máximas judeocristianas por las que nos regimos en este país, eso de que hemos venido al mundo a sufrir y a aceptar con la cabeza gacha lo que nos venga. Además considero que ya he tenido muchos trabajos de mierda en mi vida, así de chula soy yo. Ya se me pasará.

«¿Y no te sale nada de lo tuyo?», me preguntan a menudo. ¿De lo mío? ¿Y qué es lo mío? No, hasta ahora no he encontrado ninguna oferta de empleo para el puesto de doctora en literatura comparada que ha renegado del mundo académico. Como ya he lamentado anteriormente, la sociedad rechaza a los que elegimos estudiar humanidades y nos negamos a aceptar nuestro destino de profesores de secundaria. Lo que significa, queridos lectores, que tendré que reciclarme. Volver a estudiar. Pero esta vez, algo que sea útil.

Para aprovechar el tiempo libre que me sobra cuando ya no se me ocurre qué más objetos de papel maché fabricar (el último fue una cabeza de unicornio para colgar de mi pared), me apunto a cursos, hasta que llegue septiembre y me pueda gastar 5000 euros en otro máster, pero este que incluya prácticas, no como el último. Hace un par de semanas fui a un curso muy surrealista de marketing y ventas para desempleados en el ayuntamiento del pueblo, que luego resultó ser un curso para emprendedores. Me encontré, entre otros alumnos de edad 45+ y nivel de histeria +1000, a mi vecino del cuarto, que tiene dos niños y que acaba de hacer reforma, y que se tuvo que ir a mitad de la sesión porque le dio lo que a mí me pareció totalmente un ataque de ansiedad.

El curso lo impartía un señor jubilado que debió de trabajar en marketing y publicidad allá por la época de Mad Men, porque nos dijo que la publicidad en internet no tiene futuro, que «internet tiene muchísimas páginas, y que los clientes encuentren justo la nuestra es como encontrar una aguja en un pajar”. Se despidió diciéndonos que para emprender teníamos que trabajar mucho, que la vida es todo un trabajar y trabajar constante y que quien no se esfuerza lo suficiente está condenado al fracaso, y que “el que no tiene tiempo es porque lo ha perdido en otra cosa”. Supongo que este señor nunca se pagó los estudios manteniendo dos trabajos a media jornada al mismo tiempo, pero me abstuve de preguntar.

Después de esta dudosa experiencia, me he decantado por los cursos online, que además encajan mejor dentro de la rutina de Infojobs y pijama. Resulta que Google ofrece chorrocientos cursos gratuitos de marketing digital y otras cosas útiles para la vida humana, y según me dicen por el pinganillo algunos hasta los valoran las empresas a la hora de darte trabajos reales en el mundo adulto real, de esos con sueldo y alta en la seguridad social, y cosas. Así que ahora me he hecho adicta y me los paso a machete pim pam pim pam, como niveles del Super Mario, como temporadas de Juego de Tronos una tarde de lluvia.

La verdad es que es una actividad muy satisfactoria. Los cursos están divididos en unidades cortitas con actividades interactivas para que evalúes lo que has aprendido al final de cada una, y amables personajes de dibujos coloreados en tonos pastel ilustran los ejemplos. Es sin duda mucho más satisfactorio que leer a Foucault. También es interesante el contenido en sí, aunque sólo sea para saber por qué Facebook cree que me van a interesar más anuncios de vestidos de novia y de test de embarazo que anuncios de coches todoterreno y relojes caros (aunque esto ya lo sabía: es porque soy una MUJER en edad fértil).

Sea como sea, el caso es que saber cómo promocionar tu negocio en internet es una cosa, en última instancia, útil; mientras que lo que yo me he dedicado a estudiar en la última década de mi vida es de una utilidad mucho más discutible. Y no puedo evitar preguntarme, ¿por qué no pude sentirme llevada a estudiar algo útil? ¿Por qué no me pudo gustar el marketing digital desde el principio, en vez de la literatura y los idiomas? Pienso en esa noche hace ya casi once años, en la que me quedé levantada hasta tarde rellenando la preinscripción para la universidad. Tenía buenas notas y había hecho el bachillerato de ciencias de la salud, podía pedir plaza en casi cualquier carrera. Podía incluso haber hecho medicina, pardiez.

Sin embargo el top 3 cuyo orden sorteé a cara o cruz (verídico) esa noche eran traducción e interpretación, filología hispánica, y periodismo. Y no era porque no nos hubieran machacado en el instituto con que teníamos que elegir algo que tuviera salidas. Pero salidas era lo que estábamos las chatas de mi clase en aquel entonces, con diecisiete años viviendo en un suburbio tedioso, no una característica deseable en una hipotética carrera universitaria que se nos esbozaba incierta en el futuro. Ahora, desde la perspectiva que me ofrece mi madurez (risas), lo veo todo de otra manera. Ahora hubiera tomado otras decisiones.

Pero como sabiamente dicen los mexicanos, el hubiera no existe, y en realidad yo tampoco hubiera tomado otras decisiones, lectores, y vosotros lo sabéis. Me gusta quejarme pero sé que si hubiera estudiado medicina ahora sería una proctóloga amargada por no haber hecho un doctorado en literatura comparada, que cambiaría mi estetoscopio por pasarme una tarde entera intentando descifrar un capítulo de Foucault y cagándome en sus muertos porque no entiendo nada, que la bohemia irredenta en mí hubiera seguido pugnando por salir por un lado o por otro, sea haciendo cabezas de animales mitológicos de papel maché o escribiendo sonetos.

Lo que pasa es que me da rabia ser así, me molesta estar en este momento de incertidumbre en mi vida, en el que todo son preguntas y cuestionarme una y otra vez todas y cada una de mis decisiones vitales pasadas. Aunque yo sé que este prurito existencial no es sólo a mí a la que me aqueja. No sé si es una cosa de la edad o de los tiempos, pero hay ciertas cosas que muchos nos cuestionamos. En un descanso entre lección y lección de AdWords, recurro a las herramientas de mi nuevo maestro Google, que tiene todas las respuestas, para demostraros este punto – en parte inspirada por este bello proyecto que fusionaba arte y tecnología que por algún motivo dejó de existir (también disponible en español).

Bosquejo un interrogante, ¿para qué sirve..? y las sugerencias de búsqueda me devuelven:

Eccolo. El primero entre las cosas de utilidad cuestionable, ahí arriba con los osos y los bidés. No sólo me lo pregunto yo. O también:

¡Las humanidades, más cuestionables que los fósiles! Dónde va a ir a parar esta sociedad.

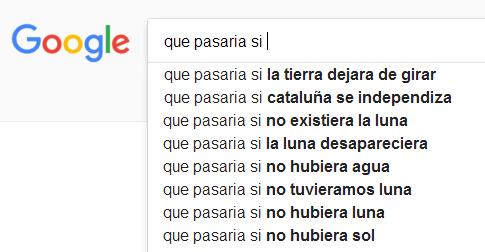

Descubro que no sólo nos hacemos todos preguntas sobre la utilidad de las cosas, también sobre lo que un pasado diferente hubiera supuesto para nuestro presente y nuestro futuro:

Ver que la gente se pregunta por momentos decisivos de nuestra historia o de la de Dragon Ball hace que yo me avergüence un poco de preocuparme por nimiedades como qué hubiera pasado si hubiese estudiado otra carrera.

Y por supuesto, también hay apremiantes incógnitas sobre el futuro, sobre todo en lo que respecta a Cataluña y otros cuerpos celestes:

Para concluir tanta tontería, os regalo una anécdota entrañable y literaria, queridos lectores, que así con calzador voy a hacer que tenga que ver con todo lo anterior. En una calle de Edimburgo, mi ex-ciudad, hay una placa en honor del escritor Robert Louis Stevenson. RLS era de Edimburgo y también estudió allí, antes de emigrar a las antípodas. Al parecer en sus años de estudiante iba mucho a un bar que había en esa calle, que ahora se ha convertido en un restaurante familiar de rollo pirata – pero enfrente hay otro donde yo he disfrutado de cargadísimos gintonics a 2,50 y de algunos de mis mejores momentos de estudiante. El texto de la placa es un fragmento de una carta que RLS escribió desde Samoa, años después de haber dejado Edimburgo, en la que rememora los días oscuros y fríos que pasó siendo estudiante y bebiendo en ese bar.

El maduro Stevenson recuerda lo perdido que se sentía en aquel entonces, como abandonado en una tempestad que se preguntaba si tal vez no acabaría en naufragio, cuestionándose si alguna vez llegaría a encontrar con quién compartir su vida, si algún día llegaría a escribir un libro. Y a la vez modestamente esperando que, a pesar de todo, las cosas salieran bien. Ahora desde Samoa Stevenson se sorprende del cambio que ha dado su vida, de cómo todos esos interrogantes ya han desaparecido, y exclama: ¿no sería maravilloso que alguien pusiera una placa en esa misma calle, relatando mi caso, para que los estudiantes que pasen por allí puedan leerla cuando estén desanimados? (Texto original aquí).

Muchas veces yo misma, saliendo del bar de los gintonics baratos o viniendo de otra parte, aproveché para mí o para otros ese bálsamo de palabras que RLS nos regala. Pero en mi opinión, lo más maravilloso del caso está en otro detalle. RLS no estaba destinado a ser escritor. Durante generaciones su familia se había dedicado a la construcción de faros, y se esperaba que él continuase la tradición. Después de matricularse en ingeniería y no hacer más que pellas, RLS decidió que su camino era la literatura, que más lejos no podía estar del camino de utilidad y servicio a la sociedad que su familia había trazado para él. Y no obstante, ¿qué es el mensaje de esa placa para nosotros, si no un faro que nos guía fuera del naufragio de la juventud, que nos da esperanza, que nos muestra el camino hacia la tierra firme (emocional)?

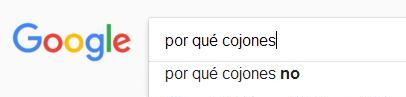

Pensar en el mensaje literario eterno de la placa de RLS desde este callejón existencial en el que yo misma me encuentro me llena de dicha de una forma que el marketing digital, lo siento mucho, nunca va a poder hacer. ¿Y si hay alguien más que también se encuentra así de mal, y no conoce la existencia de esa placa, y lee mi post, y le alegro el día? Inmediatamente me muero de ganas de escribir para contároslo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué cojones tengo tantas ganas de escribir una entrada de blog en vez de terminar mi curso de AdWords Fundamentals? Furiosa conmigo misma, recurro a Google para hacerle esta misma pregunta. Y Google, en su infinita sabiduría, me sugiere, sin dejarme terminar, clara y cristalina la respuesta:

Así que cierro la pestaña de los cursos y me entrego, el resto de la tarde, a la redacción de esta delirante y completamente inútil entrada de blog, lo que me proporciona un placer y una satisfacción inconmensurables. Por lo que mi moraleja de hoy para vosotros no es sobre cómo encontrar trabajo – que se ha demostrado que se me da fatal – sino sobre cómo sentirse mejor en los momentos de juventud inclementes como un callejón de Edimburgo en invierno. Haced como yo y reivindicad vuestros talentos inútiles, abrazad vuestro lado incontratable. Y leed literatura, canallas. Lo que tenga que ser de nosotros, será igual, y lo que llevemos irremediablemente en la sangre acabará por rebosarnos por un lado o por otro, como a RLS lo de constructor de faros. Así que dejémonos llevar en este naufragio. Total, por qué cojones no.