Hay días en que todo me abruma. No sé si a vosotros os pasa. Como sabéis porque aquí os lo cuento, queridos lectores, yo siempre estoy intentando ser una persona lo más equilibrada posible, pero ni siquiera alguien que predica tanto como yo puede ser zen todo el tiempo. Hay días que me abruma haber vuelto a vivir a casa de mis padres, me abruma haber vivido tantos años fuera y sentirme extraña en mi propio país, me abruman las decisiones académicas que me han llevado al callejón laboral aparentemente sin salida en el que ahora me encuentro. Y me agobio porque nunca voy a conseguir un trabajo que me guste, porque nunca voy a encontrar un amor que sea a la vez genuino e interminable, porque otra vez vamos a quedar de los cinco últimos en Eurovisión.

En estos momentos de desesperación infinita, lo único que me ayuda es ponerme la chupa encima del chándal y echarme a la calle a caminar sin rumbo, a caminar durante horas, a caminar hasta que me duelan las piernas. Decía Kierkegaard que caminar es la actividad más sana que existe, que a él sus mejores ideas se le habían ocurrido dando un paseo, y que no conocía pesadumbre que no nos pudiéramos sacudir de encima caminando. No sé si esto es enteramente verdad pero sí es cierto que salir a caminar siempre logra despejarme la mente, aunque a veces tenga que caminar mucho.

Yo descubrí mi afición a caminar sin rumbo un verano que pasé en Berlín. La afición la tenía ya de antes, pero como casi todas las cosas más ciertas que sabemos de nosotros mismos me la tuvo que hacer notar otra persona ese verano. Desde entonces la practico conscientemente siempre que puedo. Pero no os hagáis ideas equivocadas, queridos lectores, ahora que he vuelto al lugar que me vio nacer, mis vagabundeos erráticos nada tienen que ver con los de los decimonónicos señores bohemios que popularizaron esta práctica en su día. Yo tengo que apañármelas con los espacios urbanos que tengo a mi alcance, que por desgracia en nada se parecen a Berlín.

Digámoslo sin ningún tipo de rubor: yo no soy únicamente de extrarradio, soy poligonera de extrarradio. Siempre he pensado que ya puestos a ser de extrarradio es mucho más auténtico ser de polígono, más desolador, más dramático. Mucho patearse París, pero a Baudelaire mi polígono le hubiera inspirado unos poemas de cisnes y albatros para mear y no echar gota. Ahora ya han edificado un poco más allá, pero en tiempos la última parada en la ‘civilización’ que hacía el autobús que venía de Madrid era junto a los cubos de basura de mi casa. Si era de madrugada después de una noche de desfase y me quedaba dormida con la cabeza rebotando a cada bache contra la ventanilla, y me pasaba la parada, ya no me podía bajar hasta que llegábamos al fin del mundo, al oscuro corazón de la zona industrial. Más de una vez me tocó bajarme en una gasolinera mal iluminada y volverme a casa andando con los tacones en la mano.

Por la noche el polígono da un poco de miedo, pero cuando todavía queda luz es el mejor lugar para pasear y aliviarse la pesadumbre vespertina. Sobre todo porque es muy poco probable que tenga que interactuar con otros seres humanos que me distraigan de mi labor introspectiva. Pasear por el centro del pueblo, con sus avenidas adoquinadas y sus fuentes y sus parterres perfectamente recortados, no sirve. Ahí siempre se corre el riesgo de encontrarse con un profesor de instituto que no se acuerda de haberme dado clase, o con gente en vísperas de la treintena que le ha extirpado la cara a niños con los que fui al colegio para superponérsela a la suya propia, que es una visión muy inquietante.

Nada de esto sucede en el polígono al atardecer. Como no hay gente, puedo recorrerlo sin distracciones, disfrutando de una experiencia sensorial plena: los olores de la industria son un mundo en sí. La peste a vísceras de animal muerto que sale de la fábrica de embutidos volvería vegetariano al más irredento devorador de chistorra. La de lácteos colabora con el veganismo con un tufo a yogur mal cuajado. Recuerdo una excursión escolar en la que nos llevaron a visitar la fábrica, y después de pasar todo el día expuestos a ese olor nadie en mi clase pudo comerse las natillas que nos habían regalado, ni probar lácteos en una semana. La única industria que no revuelve las tripas es la de cosméticos: si cierras los ojos y aspiras el olor a crema caliente puedes alucinar por un momento que estás junto al mar, tirada al sol, churruscándote, con el rumor de las olas de fondo.

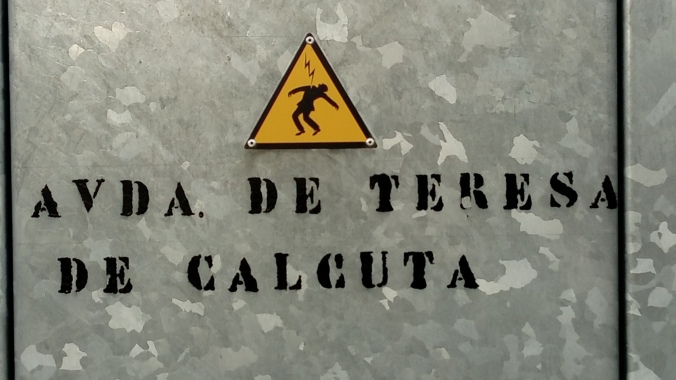

Pasear por la zona industrial es solitario, pero a veces tampoco es suficiente, porque todavía pasa algún repartidor en moto a turbar mi paz (y a destruir la ilusión playera creada por el olor a crema solar). Entonces tengo que llevar mi paseo más allá del polígono, dejando atrás el bazar chino donde me abastezco de materiales para mis proyectos artísticos, la cochera de los autobuses, la residencia de ancianos y la calle donde están aparcados los coches con las ventanillas rotas que la Guardia Civil ha incautado en operaciones con nombres tan épicos como Órdago o Airbag 2.

Esta zona está medio urbanizada, pero son bloques muy nuevos, no todos están habitados y hay todavía muchos solares vacíos y colonias de chalets a medio construir. Siguiendo se llega a un punto en el que la carretera continúa, pero está cortada al tráfico con unas vigas de hormigón. A partir de ahí sólo hay calles que avanzan a través de explanadas vacías, una constelación de rotondas que no llevan a ningún sitio, porque la aceras y las farolas y los bancos y los contenedores de basura están, pero los edificios todavía no. Y después, cuando hasta la carretera se termina, el campo; y el sonido del viento haciendo tintinear los cencerros de las vacas a lo lejos como única compañía.

Al pasar la barrera de vigas de hormigón ya no hay tráfico, pero a veces todavía queda alguien que viene aquí a correr, o a pasear el perro – para no tener que recoger su caca, porque esto es tierra sin ley. A veces tengo que caminar mucho, mucho por la carretera vacía, hasta encontrarme en el estado de absoluta soledad que mi espíritu necesita para recomponerse. El otro día no lograba deshacerme de una señora y su perra, porque aunque iban caminando bastante por delante de mí, el animal cada pocos pasos se detenía y se volvía para mirarme, con una expresión que me parecía casi humana, como de preocupación. Como no avanzaban, al final aceleré y las adelanté, y la perra entonces empezó a seguirme y su dueña tuvo que llamarla: “¡Clara, Clarita, ven aquí, deja a esa chica en paz!”

Me toca los huevos que la gente le ponga nombre de persona a sus mascotas, y más cuando les pone mi propio nombre. Pero me hizo gracia que la perra Clara no dejara de seguirme, como si estuviera preocupada por mí. Clara persigue a Clara, como advirtiéndole: “No te engañes, bonita. No importa cuánto camines ni lo lejos que te vayas, que salgas del polígono industrial o del país. De ti misma nunca te vas a poder escapar”. Pero enseguida Clara se distrajo, dejó de seguir a Clara y echó a correr detrás de un conejo.

Las puertas del polígono.

Coche incautado.

«Te quiero pero no sé quién eres».

El reino de las vaquitas.

Pingback: Espíritu de contradicción | Las cortinas abiertas